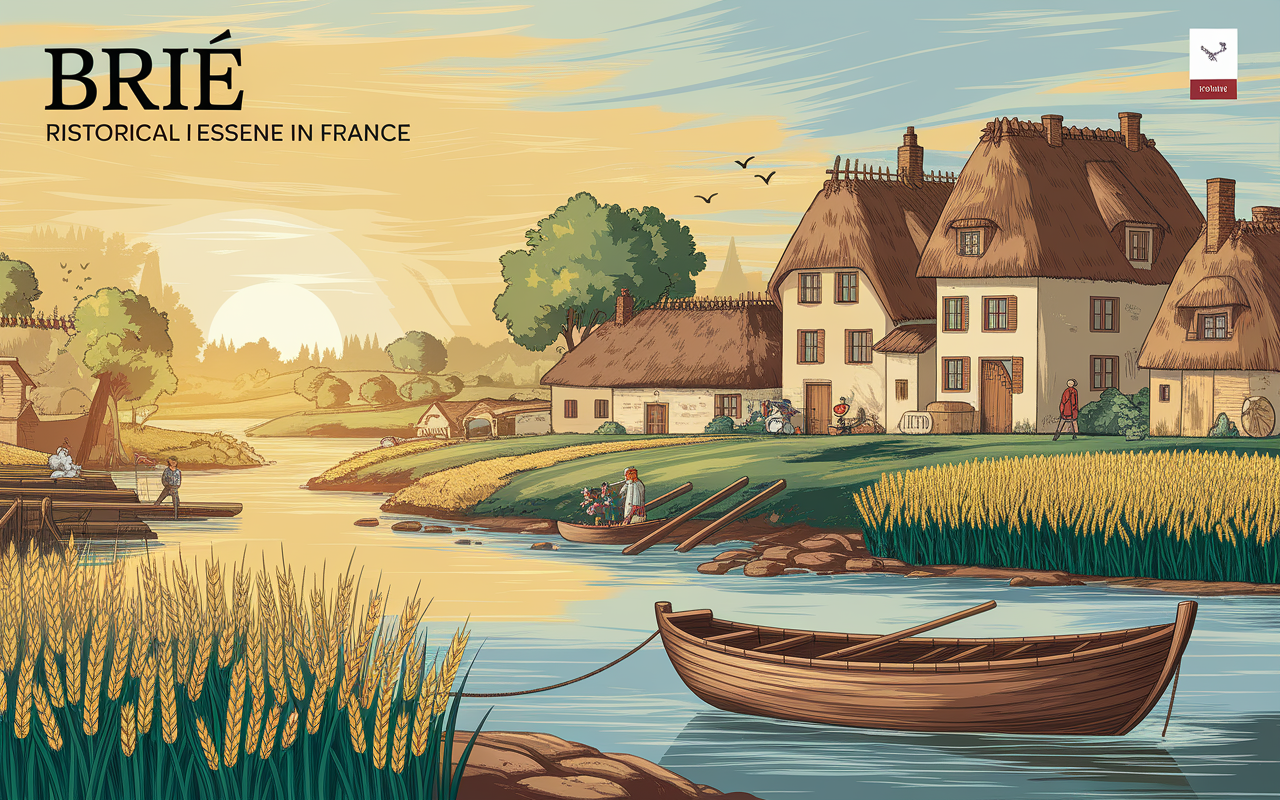

Le pays de Brie et Champagne

Origines de la Brie

Les premiers établissements humains près d’Étiolles, au bord de la Seine, datent de 13.000 ans avant notre ère. Cependant, la mise en culture des terres de Brie n’a commencé que 6.000 ans plus tard. En conséquence, des villages ont vu le jour à Blandy-les-Tours, Mandres et Sucy. À la convergence de la Seine et de la Marne, la tribu gauloise des Parisii s’engage dans le commerce à l’aide de barques fluviales. Au Ier siècle avant J.-C., les Romains envahissent la région, l’incorporant dans la province de Lyon, ils améliorent l’agriculture et le commerce, mais doivent également faire face aux invasions barbares au IIIe siècle. Les missionnaires chrétiens prennent en charge la conversion des prisonniers à cette époque.

Royaumes et propriétés religieuses

Au Ve siècle, alors que les Francs occupent le nord de la France, le roi Clovis conquiert Soissons et contrôle rapidement le bassin de la Seine, vivant alternativement à Paris, Bonneuil ou Chelles en Brie. En 511, son territoire est nommé Neustrie. Son fils fonde l’abbaye de St-Maure en 639, y cédant ses terres de Boissy St-Léger, et un peu plus tard, celles de Sucy en Brie.

Au début du IXe siècle, Noiseau, Boissy et Sucy sont attribués à Notre-Dame de Paris, tandis que Bry-sur-Marne est offert à l’abbaye de St-Maure en 861. Pour leur travail de défrichement et d’évangélisation, les ecclésiastiques obtiennent le droit de rendre la justice sur leurs terres. À cette même époque, les Vikings envahissent le pays de Brie et Champagne en 845, s’étendant jusqu’à Melun, avant de remonter vers Meaux en 890. Le traité de St-Clair-sur-Epte met fin aux hostilités en 912, établissant le duché de Normandie aux mains des Anglais.

Une région royale et militante

Dans le XIe siècle, la Brie constitue une possession royale, délimitée à l’est par le comté de Champagne et au sud par les terres du comte de Blois. Des fortifications sont édifiées à Queue-en-Brie, Melun, Tournan, Nangis, Grandpuits, Ozouer et Provins pour protéger les frontières. Bien que champenois, le vicomte Henri Britaud demeure loyal au royaume de France.

En 1112, l’abbaye clunisienne de St-Martin des Champs détient les terres de Marolles. Louis VI, dit le Gros, fonde la léproserie du Jard près de Voisenon en 1115, suivie de l’abbaye de l’Yerres pour les dames de St-Benoît en 1130. En cadeau à son fils Robert, il érige des terres de Brie en comté. Son frère Louis VII, remarié avec Alix de Champagne, y vient chasser dans les forêts de Melun. Vers 1180, Jard est confié à l’abbaye de St-Jean-Baptiste.

Au XIIIe siècle, alors que le milieu rural dépasse même le royaume en population, Blandy-les-Tours est construit, et les Templiers s’établissent à Santeny et Savigny-le-Temple.

Les temps difficiles

Famines, épidémies et guerres

Au début du XIVe siècle, des mauvaises récoltes de céréales provoquent la disette. La peste noire frappe le pays de Brie et Champagne entre 1348 et 1368. Simultanément, à partir de 1346, des combats pour le trône entre Philippe de Valois et Édouard III d’Angleterre éclatent. Les troupes de Charles de Navarre deviennent des pillards à Melun. En 1358, une révolte paysanne s’oppose au royaume, et Bertrand du Guesclin est chargé de rétablir l’ordre. Melun devient l’une des résidences favorites du roi. En 1364, Charles V, surnommé le Sage, commence la construction du château de Viviers en Brie.

Conflits pour les propriétés royales

En 1408, l’assassinat du duc d’Orléans donne le coup d’envoi aux hostilités entre Armagnacs et Bourguignons. Philippe le Hardi s’empare de Brie-Comte-Robert en 1410, suivi par Jean Sans Peur qui prend Lagny et pille la Brie en 1416. À Pouilly, il s’allie à Charles VII, tandis qu’Henri V d’Angleterre, profitant de la situation, prend Paris et offre Brie-Comte-Robert à sa belle-mère. À partir de 1422, Blandy-les-Tours est remis au capitaine Jean de Courcelle, puis libéré par les troupes de Jeanne d’Arc en 1430, tout comme Melun et Lagny.

Réformes et tensions internes

La paix retrouvée permet la construction et l’embellissement des églises. Pour nourrir les 300 000 habitants de Paris, l’agriculture de la Brie se développe avec des cultures de légumes et d’élevage. Les nobles envoient leurs enfants à la campagne, loin des maux de la ville, alors que des conseillers du parlement et de la chambre des comptes acquièrent également des terres en Brie. François Ier donne Fontenay-Tressigny, et les richesses des Prudhommes permettent de bâtir le château des Sources.

À partir du début du XVe siècle, les textes bibliques sont traduits et diffusés. La peur des autorités religieuses face aux protestants déclenche la persécution, culminant avec les massacres de 1562 sous l’égide du duc de Guise.

Profitant d’une accalmie, le château des Sources est acquis en 1570 par Jean Nogaret de la Valette. Son fils, favori d’Henri III, sera fait duc d’Épernon.

Élan aristocratique

La montée de la noblesse

La noblesse, qu’elle soit de robe ou de sang, recommence à acheter des terres en Brie, dont les produits s’écoulent aisément vers la capitale. Nicolas de Harlay, propriétaire du château de Grosbois, acquiert les terres de Boissy en 1599. Les Ormesson achètent le château Picot à Santeny et s’étendent à Noiseau, Chennevières, et Queue en Brie en 1632. Claude Violle, maître ordinaire de la chambre des comptes, construit un château à Guermantes, et Nicolas Lambert s’érige un château dominant la Seine à Sucy.

Au début de la Fronde en 1649, la Brie est secouée par des conflits entre parlementaires et royauté. Mazarin envoie Nicolas Fouquet pour constituer des réserves de blé, mais les pillages de granges et vignobles touchent la région. Les frondeurs, menés par Condé en 1652, provoquent six mois de conflits destructeurs qui ravagent les récoltes.

Dès que l’opposition est vaincue, Fouquet devient surintendant des finances et fait construire un palais à Vaux-le-Vicomte.

Partage avec la bourgeoisie

Le XVIIIe siècle voit l’émergence de nouveaux châteaux à Jossigny, Champs-sur-Marne et Grand-Val, créant des emplois pour les habitants comme domestiques, jardiniers et cuisiniers. Les riches placent leurs enfants en nourrice à la campagne pour éviter les maladies urbaines. Parallèlement, le séisme de 1775 entraîne sécheresse et révolte, notamment à Melun, tandis qu’en 1783, la Seine gelée bloque le trafic fluvial.

Révolution et renaissance

Le 4 août 1789, les abbayes des environs perdent leurs biens, alors que le prieuré de St-Thibault est transformé en château. Les nobles doivent parfois renoncer à leur nom pour échapper à la guillotine. Pendant la Terreur, 200 châteaux sont saisis et ruinés, sauf celui de Vaulx, propriété des Choiseul-Praslin.

À Brunoy, la ferme de Monsieur, frère de Louis XVIII, est vendue en 206 lots, tandis que celle de Mandres est acquise par un agriculteur local. Après la révolution, des propriétés sont cédées à des personnalités diverses, dont Talleyrand.

Guerres et occupations

Invasions prussiennes

En 1814, la France repousse les incursions prussiennes. À la suite de la défaite de Napoléon III en 1870, Paris mobilise des ressources pour se défendre. Les Prussiens envahissent la Brie, rendant les villageois victimes de pillages.

Les châteaux de Santeny et autres souffrent des assauts, et la région reste occupée tant que la France ne paie pas les réparations exigées.

Progressivement, l’infrastructure liée aux transports s’améliore, favorisant le commerce, notamment avec l’arrivée de la porcelaine et des brasseries. En 1878, la première moissonneuse-lieuse est présentée, signe de la modernisation agricole, tandis qu’en 1901, le tramway relie Noisy-le-Grand à Nogent.

Les débordements de la Seine en 1910 causent de graves inondations, affectant de nombreuses localités de la région.

Pendant et après la Première Guerre mondiale

En 1914, avec l’avancée allemande, des mesures sont prises pour ralentir leur progression, tandis que les armées s’organisent dans des châteaux de Brie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance s’organise et la libération de la région est marquée par des combats violents.

Avenir de la Brie

Au cœur de l’hiver de 1954, l’abbé Pierre s’engage pour les sans-abri, inaugurant un grand projet de logements. À partir des années 1960, de nombreux changements transforment la Brie, avec de nouveaux quartiers d’activités et l’effacement des anciennes exploitations agricoles. La région se diversifie, mais son patrimoine agricole, comme les fromages, commence à dépendre d’importations extérieures.

Une promenade en Brie vous permettra de découvrir ses multiples visages : Brie française, champenoise, laitière, ainsi que des spécialités comme le vinaigre de Lagny et les confitures de pétales de roses.

Prêt à vivre une aventure en Brie ?